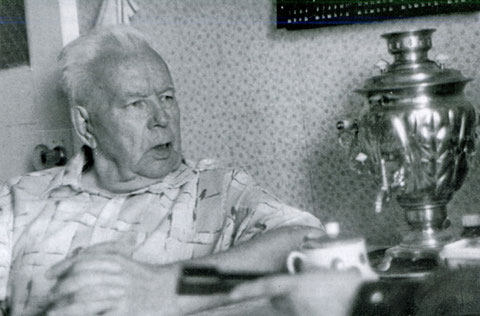

Марков Александр Игнатьевич

Всякий раз, когда речь заходила о возникновении поселка Жатай, истории развития Жатайского завода и его первых работниках, мне советовали поговорить с одним из старожилов, известным на Лене капитаном Александром Игнатьевичем Марковым. Память Александра Игнатьевича цепко хранила многие знаменательные даты, сложные навигации, имена тех, с кем довелось делить нелегкое бремя. Слушая его воспоминания, просматривая записи, отчетливо осознаешь, что именно такие люди и создавали славу одному из самых крепких и авторитетных предприятий - Ленскому объединенному речному пароходству. В далеком 1933-м году из деревни Матвеево приехал он в Алексеевский затон «Лензолотофлота» и поступил матросом на баржу. Природная любознательность, трудолюбие помогли начинающему речнику в короткий срок освоить специальности штурвального, помощника капитана, через четыре года он стал капитаном парохода. Начало трудовой деятельности А.И.Маркова совпало с идущим по стране движением за перевыполнение плановых заданий. Александр Игнатьевич вспоминает: - Раньше на воскресниках речники выполнят такую работу - ломать отслужившие свое карбаса. Мы с напарникам вдвоем за день ломали один карбас, на что у других уходила неделя. Давали большую выработку. Тогда по стране шло стахановское движение. Нас сразу окрестит «стахановцами», выделили квартиру. В столовой специально ставили «столик стахановца». Надо сказать, что я там питался лучше, чем когда был депутатом Верховного Совета. В магазине для таких, как мы, была отдельная полка. Люди, выполняющие большие трудовые нормы, быт тогда в большом почете. Еще только начиная работать на флоте, молодой Марков никогда не уходил от тяжелых работ. Это не могло пройти мимо внимания капитанов, присматривающих себе команду. Так он попал помощником к Кузнецову М.В., капитану одного из самых больших в то время пароходов на Лене «Серебровский».

Затем были в трудовой биографии Александра Игнатьевича пароходы «Коммунист» и «Красноалданец». В 1939 году он приехал в Якутск, поступив в Северо-Якутское речное пароходство. Начав с должности помощника, продолжил работать капитаном мощных судов «Первая пятилетка», «Партизан Щетинкин», «Летчик Асямов». - Первые годы в низовьях плавать было очень сложно, обстановки никакой не было, редко ориентировались на береговые знаки. Первую половину навигации ходили в среднем течении Лены, во второй половине уходили на Север, в море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Из навигационного оборудования был один магнитный компас. Ориентировались в основном по разным береговым возвышенностям. Ходили на Колыму, Индигирку, Яну, Хатангу, водили по 4-5 деревянных барж, груженных разнообразным грузом. Бывало, суда обрывались, но за 20 лет работы в море ни одного судна не утопили, ни одного килограмма груза не потеряли. Вообще, северные морские рейсы доставались очень тяжело, неоднократно приходилось замерзать во льдах. Особенно памятен Александру Игнатьевичу один из ледовых походов, подробности которого отчетливо помнятся и сейчас. - Подходил конец навигации 1946 года. На баре Индигирки и реке Колыме стояли морские пароходы с грузом, который некуда было выгружать. Требовался порожний тоннаж: Руководство Главсеверморпути дало указание Северо-Якутскому речному пароходству доставить из порта Тикси семь порожних барж, специально построенных для Колымского пароходства. Было предложено выйти в этот рейс нам на пароходе «Летчик Асямов» с возможной зимовкой на Колыме. Обсудив с коллективом предстоящий рейс, получив продовольствие, аварийный запас, забункеровались топливом, погрузили для обратного рейса 300 тонн угля на баржу. Забункеровали пять барж - по 1200 тонн грузоподъемностью и две баржи по 500 тонн. 7 сентября отошли из п. Тикси до п. Амбарчик р. Колымы. Караван растянулся более чем на два километра, безо всяких дополнительных сопровождающих буксиров. Погода была хорошая, стоял полный штиль. Пришли на бар Индигирки в ночное время, где стоял морской пароход. С большим трудом подвели к пароходу две задние 500-тонные баржи и отбуксировали. С остальными пятью баржами вышли в продолжение рейса. На море появился молодой лед большими полями. По приходу в п. Амбарчик 2 октября бухта была покрыта сплошным льдам. Я завел баржи в лед, пароход поставил к барже для бункеровки углем, а сам выехал в п. Амбарчик для оформления передачи приведенных барж. За 2 часа пароход полностью забункеровали и подготовили к выходу в обратный рейс. Погода стояча хорошая, в море плавали большие поля молодого льда. Пролив Дмитрия Лаптева весь стоял покрытый молодым льдом.

Пароход местами стал останавливаться, приходилось с разбега броском пробиваться сквозь льды. Выйдя на чистую воду, взяли курс на мыс Барклая. Погода резко стала ухудшаться, подул северо-западный ветер силой до 10 баллов со снегом. За 15 миль до Святого Носа в водогрейном котле лопнула водяная трубка. Вся вода из котла тут же вытекла, пароход перестал двигаться. Все остальные механизмы тоже перестали работать. Работала одна радиостанция от аккумуляторов. Пароход бросало между волнами, стал быстро обмерзать левый борт. Мы сообщили о чрезвычайном положении на ближайший пароход «Орел» и просили немедленно выйти к нам на помощь. Крен нашего судна был критически большим. «Орел» подошел прямо к борту и, взяв нас тросом на подвеску, стал шлангом смывать горячей водой лед. После освобождения ото льда он повел нас на буксире на среднем ходу на бар Яны. По ходу мы нашли лопнувшую трубку в котле и заглушили. С приходом на бар Яны ветер утих, нам дали в котел горячую воду, мы быстро подняли пар в котле, попрощались и поблагодарили капитана «Орла» Галушко Т.А. за оказанную помощь. Главное, что капитан не стал ждать разрешения западного сектора ледовой проводки, а сразу вышел. Тем самым успел подойти до нашего затопления, до которого оставалось совсем немного. Прибыли в п. Тикси 5 октября, бухта была покрыта льдом. Мы пробились к причалу, быстро взяли полный бункер, южный ветер расчистил дорогу, успели по чистой воде проскочить до Быкова Мыса. До Сангар нам пришлось следовать почти по сплошному льду. По пути пришлось забуксировать все оставленные баржи. Плавучая обстановка вся уже была снята льдом, а береговых створов в то время вообще еще не было. Часто приходилось останавливаться, рубить лес и привязывать его к бортам барж; защищая ото льда. В Сангаре, куда пришли с восемью баржами, потеплело, лед растаял. Прибуксировав еще две баржи, вышли в продолжение рейса. Прошли перекат Турий Взвоз протяженностью 25 км в ночное время, остальные сложные места пришлось проходить днем. Таким образом, наш караван на сутки раньше всех пришел с 10-ю баржами в Якутск 22 октября. В этом рейсе на Колыму слаженно работал весь коллектив, особенно радисты Ситников И., Денисов Н.И., Мигалкин А.С, механик Бармин В.Ф., рулевой Серкин А. и другие. За выполнение этого задания коллектив был вознагражден хорошей премией. За навигацию приходилось А.И.Маркову много раз руководить подъемом утопленных судов, снимать с мели обсохшие суда, организовывать ликвидацию различных аварийных происшествий. В межнавигационный период более 20 раз выезжал на случайные отстой, на трех руководил всеми работами. Александр Игнатьевич, один из старейших жителей Жатая, помнил еще тот, первый Жатай, располагавшийся выше нынешнего на 5 км. Там в течение пяти лет руководил отстоем судов. После того, как в 1943-м году весенним половодьем унесло часть флота из Хатыстахского затона, было решено отстаиваться в Жатайской протоке. - Встали караванам в 53 баржи, а жилья рядам никакого нет. Стояли одна деревянная двухэтажна и два барака. За пять дней устроили себе землянки и в них зимовали. Добрый след в памяти оставили люди, работавшие в те далекие времена. Это выморозчики Дьячков П., Мандриков, Щечканин, Попов, Ярков П., которые давали на выморозке до 300 процентов, простой кайлой вырубали по 12 - 15 кубических метров вместо плановых четырех. Один человек вымораживал по 3 - 4 винтовых парохода. Замечательные труженики. Таких выморозчиков сейчас не найти. Замечательно работали начальник механического цеха Ладанов Виктор Иннокентьевич - требовательный к себе и другим, большой активист, организатор; Ионов Михаил Алексеевич, начальник котельно-корпусного цеха, занимался новым судостроением, человек с богатым опытом; Ярыгин Дмитрий Иванович, начальник стройцеха, ремонтировал большое количество деревянных барж; Корзенников Никандр Дмитриевич, большой труженик, организатор. Много в нем было инженерных задатков. Нельзя обойти вниманием капитанов, много было среди них прекрасных специалистов: Бородкин Алексей Александрович, Тараторин Николай Сергеевич, Пуляевский Гаврил Гаврилович, Денисов Нифантий Иванович, Шандровский Иван Михайлович, Михайлов Фрол Евдокимович. В те годы были замечательные лоцманы-плотоводы - Мигалкин Андрей Самойлович, Хорошев Арсений Герасимович, Новоселов Николай, Заусаев Леонид. К месту будет вспомнить наших замечательных первых директоров завода — Голынко Михаила Михайловича, Раманенко Леонида Леонтьевича. Это были замечательные, очень отзывчивые люди. Никого от себя не отталкивали, не удовлетворив просьбы, всегда прислушивались к мнению простых людей.

С 1943 года началось строительство поселка Жатай. В 1947 году организовался «Жатайстрой», где сейчас находятся хлебные склады ЛенУРСа, организован был большой конный двор. На лошадях с горы возили лес. Первые двухэтажки все были построены в 1943 - 1944 годах. Большаков, приехавший со строительства Беломорканала, был начальником «Жатайстроя» долгие годы. Пригнали 40 карбасов из-под скота, выгребли навоз, сломали их и построили котельный цех, стройцех, лесостанцию, литейный цех, караванку. Вот такое было первое строительство в Жатае. Александр Игнатьевич отработал на водном транспорте без малого пятьдесят лет. Был капитаном-наставником, вел большую общественную работу, ушел на пенсию в 1981 году. Его самоотверженный труд по достоинству оценен высокими государственными наградами. Он представлял интересы республики, будучи депутатом Верховного Совета СССР в 1954 - 1958 гг. Как бы заново пройдя в воспоминаниях весь свой трудовой путь, Александр Игнатьевич говорит: «А ведь за всю свою долгую жизнь я четыре раза смотрел смерти в лицо». Первый раз в 1938-м году, когда вместе с односельчанами его вдруг записали в изменники Родины и требовали признаний. Многих тогда потеряли. Внутренняя стойкость, выдержка помогли ему продержаться. Возвращение его было подобно чуду. Второе испытание он получил в северных морях, когда чуть не утонул вместе с командой и пароходом. Несколько тяжелых минут пережил он в самолете, летящем на случайный отстой, когда загорелся двигатель. Но и тогда все обошлось. А последствия последнего испытания Александр Игнатьевич ощущает на себе постоянно. Четыре операции по удалению опухоли лишили его ноги. Основная помощь и опора его - супруга Лариса Михайловна, вместе с которой они уже более полувека. Александр Игнатьевич, на чьих глазах росло и крепло Ленское речное пароходство, с болью переживал его нынешнее положение. - Считаю, очень большой вклад в развитие пароходства внес Иванов Павел Никандрович. Он многое переделал, закрыл нерентабельные подразделения и создал единое пароходство, крепкий мощный кулак. Повел дело так, что весь флот ставился в плановые пункты отстоя, суда знали своих хозяев. С того времени не стаю случайных отстоев, мы стали доставлять грузы в пункты назначения. Он списал весь деревянный флот, поставил на службу металлический. В 1953-м году в Министерстве речного флота было создано объединенное пароходство на Лене, работающее с прибылью. Сейчас положение сложное. Думаю, что разъединение к добру не приведет. Разрушить легко - создать сложно. Жаль, что теряем лучшие кадры плавсостава. Сейчас суда еще дышат, подкрепляются старым, а как на следующий год? Я снова возвращаюсь к мысли, что пароходство было сильным в объединении еще и благодаря таким людям, как Марков, для которых существовал один смысл в жизни: прежде всего работа.

Зоя ЧАЙКА

Из истории буксира «Первая пятилетка»

«Первая пятилетка» со своими тремя братьями строилась в Германии, на верфях фирмы «Шихау». Серия этих судов предназначалась для работы на Оби и Енисее. Перегон был совершен при благоприятных ледовых условиях, и в следующую навигацию буксиры уже работали на сибирских реках.

Теплоходы были построены по проекту инженера Н.Туркова и вот что представляли из себя: полная длина - 60 м, ширина - 11,4 м, осадка для плавания на среднем плесе - 1,5 м, в низовьях реки - 2,4 м. Гарантированная скорость буксировки - 10,7 км/час, а тяговое усилие при такой скорости представляло 10,7 т. - при постройке приняли во внимание даже такой факт, что суда будут эксплуатироваться в районах, где отсутствует ремонтная база, заложив дополнительные прочности. Шестицилиндровые двигатели по 750 л.с. (230 об/мин.) фирмы «МАН». В 1933 году в составе Первой Ленской экспедиции теплоход «Первая пятилетка» с лихтером Северным морским путем, пробившись сквозь ледяные поля, пришел с Оби на Лену. 25 октября 1933 г. украшенная флагами и транспарантами «Первая пятилетка» подошла к Якутску. Теплоход и лихтер, названный «Ленский первый», встали на зимовку на отстое Хатыстах.

Впереди «Первой пятилетке» предстояло много трудных арктических рейсов, будничных, но оттого не менее героических походов. Одним из заметных рейсов считается поход на Ляховские острова в 1934 году. Она с блеском выполнила задание, достигнув мыса Шалаурова (Большой Ляховский остров), где находилась радиостанция ГУСМП, выгрузила продовольствие и сняла зимовщиков. Нелегко давались «Пятилетке» первые рейсы в Арктике. В 1935 г. ею был совершен ряд трудных рейсов по морю Лаптевых. В навигацию 1936 г. речной флагман СЯРП привел на реку Яну первый в тех краях пароход «Сасыл-Сысы», вместе с ними шел первый индигирский буксир «Отто Шмидт». В 1937 г. «Пятилетка» доставила на реку Яну уже два парохода - «Каганович» и «Летчик Габышев», а также совершила свой первый грузовой рейс до устья Индигирки.

«Сейчас в нашей стране имеются уже немало памятников-кораблей - роль их в воспитании будущих моряков и речников велика и бесспорна. Как бы хорошо выглядела наша «Пятилетка» в этом списке! Нужнее работы, сделанной этим теплоходом в 30 - 50-е гг. для Лены, трудно сыскать: она в буквальном смысле кормила всю Якутию. Экипаж ее все время был впереди по всем показателям, от ее рейсов зависело выполнение планов всего пароходства! «Летом 1941 года мы выполняли обычный рейс в низовья реки, - рассказывал А.И.Марков. - Вдруг на судне все пришли в сильное волнение - по радио было получено сообщение о том, что началась война...

Экипаж флагмана на общем собрании постановил: работать еще лучше, все силы отдать для разгрома фашистов». Со временем силы ветерана слабели. В 1958 г. ему был сделан капитальный ремонт в Алексеевске. Но и в последние годы теплоход продолжал держать марку, перевыполнял навигационные задания. В 1970 году командовал «Первой пятилеткой» капитан Л.И. Слепченко. Это была последняя трудовая навигация знаменитого буксирного теплохода.

Александр Игнатьевич вспоминал такой эпизод из навигации 1936 года. На пароходе «Серебровский» во время рейса по Алдану, на перекате, то ли от перегрузки, то ли от некачественного изготовления лопнул гребной вал. Колесо, упав на дно реки, возвышалось над водой. Сразу же сбавили ход, отдали якорь, сплыли и подвязали колесо к борту. Что делать? И капитан принял оригинальное решение - продолжать буксировку воза на одном гребном колесе. Все переживали - получится или нет? Дали средний ход, буксир натянулся, пароход начал уваливаться направо, после чего скатали руль, прибавили обороты, пароход встал более-менее прямо, и рейс был продолжен.

Это был его первый рейс на Колыму. Как всегда, за кормой - длинная вереница судов. На этот раз - восемь деревянных барж и одна новая металлическая - по тем далеким временам редкость. От Якутска до Тикси дошли без приключений. Не было никаких непредвиденных остановок, каждая из которых обычно требует длительной расчалки судов. Море было спокойным, быстро дошли до бара Яны. Там из среднего трюма металлической баржи передали на янское судно около ста тонн почты и снова в путь. Арктика не могла долго оставаться «безучастной» свидетельницей тихого рейса. Взбунтовался Ледовитый океан, разыгрался шторм. Каравану спрятаться негде - нет никаких убежищ, никаких удобных бухт, просто подойти к берегу невозможно - так мелко. И выход один — быстрее «бежать» к бару Индигирки. Хорошо, что до него не так далеко. Марков с тревогой смотрел, как море швыряло неуклюжие, плоскодонные речные посудины. Пеньковый канат гудел от напряжения. Казалось, ударь волна посильней, и он не выдержит, «выстрелит». Такое случалось не раз. Поди потом собери баржи в разбушевавшемся океане. До бара Индигирки оставалось миль сто, как вдруг капитан, следивший за караваном в бинокль, заметил над последней, металлической баржей белый флаг. Когда очередной удар волны развернул баржу, капитан увидел - нет, в это трудно поверить - только ее половину. - Бот на воду! — сквозь свист ветра и рев волн раздалась команда. Шестивесельный бот повис над гребнем. Теперь главное - угадать момент. Иначе перевернет, разнесет в щепки. Капитан-механик Голобородько и еще несколько человек удачно отвалили. Быстро добрались до терпящего бедствие судна. Члены экипажа привязались веревками к кнехтам.

Это их и спасло, потому что каждая волна перекатывалась через них и, наверняка, смыла бы в море. Люди промокли, продрогли. Но как их снять? К барже ближе, чем метров на пятнадцать, подойти нельзя: разобьет. Кинули легость. - Держитесь за нее и прыгайте поодиночке, - крикнули с бота. Но никто не решался. А караван тем временем идет. Останавливаться нельзя: шторм разорвет цепочку, разметет суда по морю. С бота летели и угрозы, и уговоры. Наконец, судорожно схватив веревку, прыгнула беременная жена шкипера. С бота быстро потянули легость. Все обошлось. И остальные, осмелев, один за одним плюхались в ледяную воду. Когда все перебрались, махнули белым флагом. Буксировщик замедлил ход. Бот поддрейфовал к теплоходу. Экипаж баржи был спасен. А развалившееся судно? Носовую часть, «калошу», привели на бар Индигирки, караван бросил якоря. К этому времени шторм ослабел, и теплоход «Первая пятилетка» бросился вдогонку за потерянной половинкой баржи. Капитан не мог не попытаться, пока есть хотя бы один шанс, спасти судно, спасти груз, которого на Севере ждут годами. Через несколько часов «блудную» половинку обнаружили, ветер нес ее в открытый океан. Зацепили, привели на бар. Сдали индигирским речникам, а караван продолжил путь на Колыму. Позже Марков видел эту баржу, ее вновь собрали, и еще много лет она служила людям. - То была моя единственная потеря. А так всегда приходили в места назначения с полным караваном, - вспоминает Александр Игнатьевич.

В 47-м году Марков получил срочное задание провести караван порожних судов на Индигирку, где стоял «моряк» в ожидании разгрузки. Был уже конец сентября. В такое время суда начинают, как перелетные птицы, тянуться на юг... А караван пошел на восток. Льды подступают к самому борту. День за днем - шторм. Встреча с ним не сулит ничего хорошего деревянным речным баржам. И капитан прокладывает курс ближе к берегу. А чтобы не сесть на мель, вахтенные постоянно промеряют глубину ручным лотом. Но не везде можно идти вдоль берега, и шторм не раз разрывал караван. Речники собирали баржи, мучаясь с тяжеленным, толщиной в две руки, пеньковым канатом, который замерзал и становился несгибаемым, как кол. До бара Индигирки дошли без потерь. И обратный путь, несмотря на тяжелую ледовую обстановку и на мороз, проходил относительно спокойно. Но когда шли проливом Дмитрия Лаптева, обнаружили течь в трубке водогрейного котла. Стали искать в эфире суда. Но Арктика опустела. Наконец, связались с морским пароходом «Орел». Он стоял на баре Яны. Сообщили, что котел течет, может не хватить воды до Тикси. А тут трубка совсем лопнула, котел погас, остановилось сердце корабля. По рации обратились к «Орлу» за помощью, попросили держать постоянную связь.

В ответ пришла радиограмма: «Запросите Диксон, начальника штаба проводки Западного сектора. После получения разрешения имею пятиминутную готовность. Капитан Галушко». Неуправляемое судно несло ветром на Ляховские острова. Оно превратилось в щепку, на которую одна за другой накатывались волны. Мороз приковывал их к металлическим бортам, и ледяной панцирь рос на глазах. Судно накренилось. Шли томительные часы ожидания. Сколько надо иметь мужества, выдержки и веры в капитана, чтобы не поддаться панике... Наконец, пришла радиограмма с Диксона. И в это же время на горизонте показались огни «Орла». Капитан Галушко, оказывается, не дожидаясь ответа, ринулся на помощь речникам «на всех парусах». Дотащил их помертвевший пароход до бара Яны. Смыл горячей водой тридцатисантиметровый слой льда с бортов. Экипаж занялся ремонтом. Сам ремонт не сложен. Но найти ту единственную лопнувшую трубку среди тысячи двухсот штук - дело непростое. 5 октября пароход, собрав караван из пятнадцати судов, уже вышел из Тикси на Якутск. Вышел последним, а пришел раньше всех. Не стоял, как другие, на перекатах, но и не садился на мель. Выиграл в этой гонке более суток.

Из воспоминаний А.И. Маркова

В небольшом Воронцовском затоне «Лензолотофлота» по Витиму проживали речники и спецпереселенцы, привезенные раскулаченные крестьяне из Усть-Кутского и Киренского районов еще в 1932 году. В затоне в зиму 1937 года на отстое стояло два парохода - «Коммунист» и «Димитров» и 25 барж. Я в этот период работал первым помощником капитана на «Коммунисте», а зимой - помощником караванного капитана. Рано утром в начале марта приехали в Воронцовку из Бодайбо два сотрудника НКВД, провели срочно небольшое закрытое совещание в комендатуре спецпереселенцев и в полдень начали производить аресты. Меня заставили принимать в конторе у арестованных ключи, пломбиры, печати и другие документы с тем расчетом, чтобы утром, кто останется, сделать раскомандировку на работу. В ту зиму в Воронцовке много барж замерзли с грузом, весь груз был выгружен на депонацию в береговые склады.

Первыми арестовали директора затона В.И. Карпенко, главного инженера Алтумяна, караванного капитана «Димитрова» Я Ф. Маркова, механика «Коммуниста» Д. Л. Старцеусова, затем всех шкиперов-кладовщиков депонированных грузов: Г.М. Маркова, Н.Г. Арбатского, Хорошева, Добрынина, Кузакова (из числа спецпереселенцев), из плавсостава Горбунова, Округина. Всего к 23 часам было арестовано 96 человек. За мной пришел посыльный в 23 часа, велел взять, если имею, ружье, паспорт. Оставил я в конторе все принятое, срочно сходил домой, взял необходимое, явился в комендатуру, полагая, что меня вызывают для охраны арестованных. Но получилось другое, взяли у меня ружье и паспорт, втолкнули в камеру арестованных, где я стал 97-м. Без всякого следствия в 24 часа открыли дверь и объявили, что пойдем все пешком в Бодайбо, а шаг в сторону будет считаться побегом. Вывели всех на улицу, выстроили в одну шеренгу, впереди и сзади запряженные лошади, на них ехал конвой. Шли от зимовья к зимовью с отдыхом по 7 часов, давали на отдыхе кипяток и хлеб. От Мамы идти было хуже, так как из слюдяных рудников много шло арестованных, негде размещать, чай приходилось пить прямо на улице. С приходом на 9-е зимовье (60 км не доходя Бодайбо), где стояли баржи на случайном отстое и их вытаскивали на берег от весеннего ледохода, к бригаде воронцовских рабочих присоединились капитан «Артема» А.А. Трофимов, рулевые, раньше их называли штурвальными, К.Е. Марков, В. Дружинин, Т. Старцев.

На пятые сутки пришли в Бодайбо на устье Бодайбинки, встретили конный конвой. Пригнали в здание НКВД, нас загнали всех в одну камеру, вошли в нее только стоя, в угол поставили парашу и сразу объявили, что мы все являемся изменниками Родины, членами повстанческой организации, которая ставила задачу свержения Советской власти. За одну ночь всех по два человека из камеры уводили, меня увели последнего, привели и поставили в коридор, в углу коридора сидела охрана, по всему коридору по обе стороны стоял народ лицом к стенке. Я стоял от охраны в 20 метрах, возле двери, за ней была печь голландка, она иногда давала возможность за дверью присесть, когда охрана отвлекалась на какие-то бумаги. На улицу гоняли оправиться босиком, так как ноги от стояния опухли, обувь надеть было невозможно, но на улице можно было захватить снега в карман. На сутки давали одну алюминиевую кружку кипятка и один небольшой ломоть хлеба, а пить сильно хотелось. Из кабинетов часто выходили сотрудники НКВД, спрашивали, кто желает давать показания. Я пытался несколько раз давать показания - они требовали признать и подписать, что когда я плавал в 1936 году на «Серебровском» с капитаном М.В. Кузнецовым и в 1937 году на «Коммунисте» с капитаном И.Е. Димитриевым и А.П. Кузаковым, тот делал специально аварии, топил грузы, что мой отец раскулачен. Все эти обвинения я не признавал, так как это была сплошная ложь. Тяжело было стоять на ногах с поднятыми руками, кроме этого били, когда отказывались стоять. После всех зверских пыток в течение 22 суток меня привели к начальнику Бодайбинского НКВД Комову и председателю выездной тройки Кулвицу - они говорили, что нужно признать вину и подписать, что отсюда никто не выходит, что я еще молодой, успею отбыть наказание и быть настоящим советским гражданином. Я опять отказался признать, тогда меня отправили на два часа на размышления, после чего вызвали на комиссию выездной тройки под председательством Кулвица, где еще раз Комов спросил - решил или нет признать свое участие в повстанческой организации, направленной на свержение Советской власти. Я снова заявил, что никакие обвинения не признаю, что они от начала и до конца являются вымышленными, лживыми. После моего категоричного отказа подошел ко мне Комов и сказал, что я признан неверно взятым под стражу, освобождаюсь, и заставил расписаться в правилах освобождения, где было написано, что за разглашение того, что происходило в НКВД в период моего ареста, подлежу расстрелу. Я пробыл арестованным 23 дня, из них 22 дня простоял на ногах и испытывал другие пытки, а один день пролежал с подвязанными ногами, чтобы спала опухоль и можно было надеть обувь. Много видел, как арестованные не могли уже продолжать стоять, подписывали любые сфабрикованные лживые показания. В период разоблачения так называемых врагов народа в Бодайбо много руководящих работников было привлечено на эту работу; везде, как в Бодайбо, так и в Воронцовке и Маме, были развешаны плакаты с изображением наркома НКВД и водного транспорта Ежова и рукавиц, из которых капала большими каплями кровь, а внизу плаката написано примерно так, что Ежов взял все в свои ежовые рукавицы.

Все Бодайбинские и Мамские прииски в этот период почти не работали, весь руководящий состав и большинство рабочих были арестованы, электростанции были закрыты. Сидели со свечами и лампами. Репродукторы были везде установлены на улице - все время транслировали проходившие процессы разоблачения врагов народа Бухарина, Рыкова и других группировок и обвинительные речи на процессах прокурора Вышинского. Весной 1938 года я был назначен капитаном парохода «Красноалданец», в июле мы пришли в Бодайбо, на судно пришел начальник Бодайбинской пристани Троицкий с работником НКВД и сообщил, что пароход передается в распоряжение НКВД для буксировки барж до Усть-Кута, сказали выполнять все распоряжения начальника конвоя. Два человека из числа конвоя остались на пароходе, поместил их в своей каюте капитан. Баржи «Валентина» и «Констанция» были металлические, по 1000 тонн грузоподъемностью, стояли ниже бодайбинского крана. Забуксировав баржи, отошли с ними в Усть-Кут. В пути следования я познакомился с начальником конвоя, на погрузке дров он разрешил мне ходить на баржи. Мне хотелось увидеть своих воронцовских, нашел только троих - капитанов А.П. Кузакова, А.А. Трофимова и Округина. Каждое утро вывешивали на баржах белый флаг. Это означало, что есть умершие, тогда останавливались и быстро их закапывали. А.П. Кузакова похоронили повыше Киренска, ниже деревни Повороты. Каждый день хоронили 3 - 4 человека. Всего на двух баржах находилось 1850 человек. С прибытием в Усть-Кут в ночное время с усиленной охраной всех оставшихся в живых вывели на берег и этапом угнали. Насколько я знаю, за это время из воронцовских никто на свободу в живых не вернулся.

А.С. Палвов

Романтика голубых дорог

Она была усвоена Александром Марковым с молоком матери, когда та подолгу, месяцами ожидала своего мужа, то из рейса, то с отстоя. В их селе Матвеево, что стоит в верховье Лены, напротив старинного большого села Марково, многие крестьяне издавна летом ходили на карбасах, баржах. Этим занимались и дед, и отец, к которому Александр сорок лет назад пришел на баржу матросом. Но день за днем «болтаться» за чьей-то кормой скучно. И юноша перешел на пароход. Угля тогда не было. Все на дровах. Матросам здорово доставалось. Но Александр работал добросовестно. За прилежание, за смекалку он вскоре стал первым помощником (ему было тогда двадцать лет), а через три года - капитаном. Доверили ему пароход «Красноадданец», принадлежавший «Лензолотофлоту». Проводил он караваны судов на Бодайбо и на Алдан, доставлял драги и другое оборудование развивающейся золотой промышленности. Поднимались в такие речушки, куда раньше суда не заходили. Так, их караван первым доставил груз на реку Юдому. Но дальше Алдана рейсов не было, а Марков мечтал о длительных поездках в Арктику, мечтал пробежаться по Ледовитому океану. И он перешел в Северо-Якутское речное пароходство, которое подчинялось Главсевморпути. Плавал на пароходах «Партизан Щетинкин», «Летчик Асямов», теплоходе «Первая пятилетка».

Марков уводил деревянные баржи и колесники в Арктику сразу за ледоходом и возвращался перед шугой. Лета никогда не видел. На все северные реки от Хатанги до Колымы проводил суда, которые затем там плавали. Рейсы проходили в исключительно трудных условиях, не было никакого радионавигационного оборудования, ледоколов, прогнозов погоды... И не у кого спросить: вокруг — ледяное безмолвие. Экипаж разгружал баржи чаще всего сам. Порой бросали груз на землю, накрывали брезентом - потом оленеводы или охотники разыщут. Экзотика Севера навсегда врезалась в память. Александр Игнатьевич и по сию пору не может спокойно вспоминать, как их караван зачастую прокладывал курс под неуемный рев сотен, а, может, и тысяч моржей, как, выйдя однажды на берег Четырехстолбового острова, нос к носу столкнулся с белым медведем... Романтика... Это слово очень емкое. Разве не интересно быть первопроходцем? А Марков во многих местах был первым, обеспечивая пополнение флота, зарождающуюся промышленность. А какие теплые встречи бывали при этом с местным населением! Например, на реке Омолой, куда в 1943 году был доставлен... рыбозавод со всем оборудованием, с полным штатом. Все три дня колхозники-оленеводы помогали снимать груз с невиданных доселе судов. И каждый день они были желанными гостями капитана.

Капитан привыкает к своему пароходу, как кавалерист к коню. И не просто привыкает, а даже любит той особой мужской любовью, для которой не требуется громких слов и нежных признаний. Почти пятнадцать лет, четверть всего речного стажа, Марков был капитаном «Первой пятилетки». Ее построили за границей еще в 1930 году. Через три года она пришла по Северному морскому пути. Это - первое мощное дизельное судно на Лене. А мощность двигателей - 1400 лошадиных сил - была непревзойденной до последнего года. На судне хранилось горючего и прочих запасов на полнавигации. «Первая пятилетка» была особой автономией, где капитан во время рейса производил денежные расчеты с экипажами барж, принимал и сдавал груз, где пекли свой хлеб, была типография, выпускающая многотиражку, ключом била общественная жизнь, проводились спортивные соревнования. Экипаж привозил в глубинку не только продукты, технику, но и не менее необходимый «груз» - культуру, новые обычаи. С «Первой пятилеткой» у Маркова связаны самые большие производственные достижения. Экипажу теплохода первому в бассейне присвоено звание коллектива коммунистического труда. Капитан был награжден орденами Октябрьской революции, «Знак Почета», многими медалями, Александр Игнатьевич избирался депутатом Верховного Совета СССР. В последнее время на Лене появились более современные, более комфортабельные суда. Маркову предлагали перейти. «Нет, я уж со своей старушкой доплаваю, вместе на пенсию уйдем», - отнекивался капитан. Да, они должны были вместе уйти на пенсию в 1970 году.

Делегаты от Якутской АССР на сессии ВС СССР, 1954 г. В первом ряду 4-я слева Председатель Президиума ВС ЯАССР Нартахова М.Д. Во втором ряду 3-й справа капитан Марков А.И.

Теплоходу «стукнуло» сорок лет, капитану на пятнадцать больше. Но корабль списан и отдан в распоряжение клуба юных речников Жатая. А без Маркова, который семь лет назад стал капитаном-наставником, судоремонтный завод и его флот не могут обойтись... С раннего утра до позднего вечера толпятся люди в кабинете капитана-наставника. Вчера, сегодня, всегда... Сотни посетителей, сотни вопросов. И никого Марков не оставит без ответа: спрашивают ли его о снабжении, о техническом состоянии судна, о взаимоотношениях в экипаже, советуются ли по семейно-бытовым вопросам. ...Сегодня день с самого утра был напряженным. Разворачивается зимний ремонт судов. Дел невпроворот. Уточнял, где, какой и чей флот стоит в жатайском затоне, сколько груза еще хранится на борту. Нынче много скопилось крупнотоннажных судов. Рассматривал и составлял заявки на обеспечение флота всем необходимым к будущей навигации. Марков не только опытнейший ленский капитан. Четверть века он бессменно руководил отстойными работами в Жатае. Еще тогда, когда нынешнего поселка и в помине не было... Наш разговор закончился поздно вечером. В «караванке» уже никого нет. За порогом - темнота и холод. Надрывно свистел ветер в снастях задремавших до будущей весны кораблей.

А. ПАНКОВ

С 1950 г. Марков А.И. - капитан телохода «Первая пятилетка» Северо-Якутского речного пароходства. В 1954 г. назначается капитаном «Первой пятилетки» Ленского речного пароходства, где проработал до ухода в капитаны-наставники. Командуя одним из лучших судов Ленского речного пароходства, А.И.Марков исходил всю Арктику, первым провел караваны судов к устью реки Колымы, побывал на Индигирке, Яне, на Ляховских островах, в других точках арктического побережья Якутии. Экипаж «Первой пятилетки» в течение нескольких лет был ведущим в соревновании речников за безаварийную работу и досрочное выполнение государственных плановых заданий. Дважды, в 1953 и 1960 годах, решением Президиума ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота совместно с руководством министерства за выполнение условий и достижение наилучших результатов в соцсоревновании по профессии А.И.Маркову присваивали почетное звание лучшего капитана Министерства морского и речного флота (МРФ). С 1964 года А.И.Марков трудился капитаном-наставником Жатайского судоремонтно-судостроительного завода (ЖРЭБ). Ушел на пенсию с должности старшего инспектора по производственным вопросам службы безопасности судовождения в 1983 году.

«Он был лучшим капитаном. И до сих пор остается непревзойденным. И я считаю, мне повезло, что работал с ним, - так отзывался об А.И.Маркове его ученик, известный на Лене капитан, Герой Социалистического Труда Николай Николаевич Слобожанин.- Четыре навигации проплавал с ним. Не помню случая, чтобы в какой-нибудь критический момент Александр Игнатьевич проявил нерешительность, заколебался: идти в рейс или нет. Не было такого задания, от которого он отказался бы из-за осторожности, из-за боязни риска. Его смелости я всегда завидовал. Никогда не забуду, как проходили Ленские Щеки с караваном, который был больше допустимого. Марков - хороший воспитатель. Прежде всего потому, что сам во всем подает пример: и как специалист, и своей преданностью профессии речника, своему делу, и поведением в обыденной обстановке. Авторитет его высок. Он боролся за каждого члена экипажа, всегда начинал с доверия».

Самоотверженный труд заслуженного работника транспорта ЯАССР Александра Игнатьевича Маркова, отдавшего служению речному флоту без малого полвека, был отмечен высокими государственными наградами: орденами Октябрьской революции, «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941 - 1945 гг.», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Якутской АССР. Начальник Главсевморпути наградил его знаком «Почетный полярник». Он с честью представлял интересы речников и всех якутян в качестве депутата Верховного Совета СССР в 1954 - 1958 годы от ЯАССР. Скончался А.И.Марков 10 сентября 1999 года в п. Жатай. Его память увековечена в названии теплохода «Сибирский-21-23», которому 19 ноября 1999 года присвоено имя «Капитан Марков».